基于DNA折纸纳米结构的可快速解毒纳米抗凝剂

文献导读

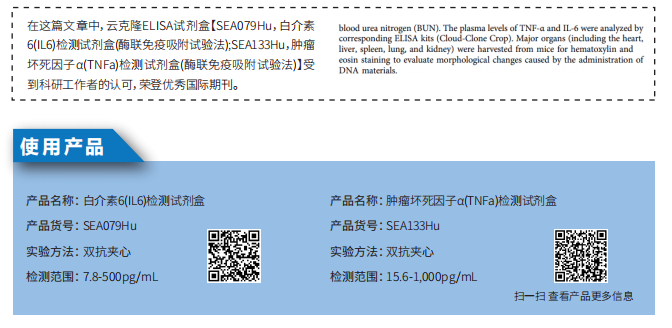

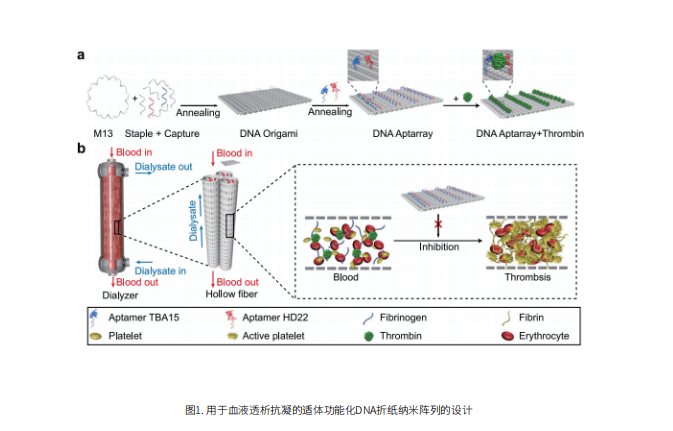

2021年1月20日,来自国家纳米中心研究员蒋乔和丁宝全作为共同通讯作者在Nature communications上发表了题为A DNA origami-based aptamer nanoarray for potent and reversible anticoagulation in hemodialysis的文章。 该研究使用DNA折纸技术(DNA-origami)构建了一种稳定、高效、安全、可快速解毒的纳米抗凝剂。这种由生物大分子构成、具有良好生物相容性的DNA纳米结构,为构建安全、可程序化设计的纳米抗凝剂提供了新策略。

研究介绍

透析环路中产生的凝血反应是急慢性肾损伤患者进行血液透析时出现问题之一。肝素常用于临床血液透析过程中,但具有不良反应;而其解毒剂鱼精蛋白也具有一定的毒性。因此,开发出高效、可控、安全的抗凝剂用于透析,是临床实践的重大需求。与直接清除循环系统中的抗凝药物相比,利用解毒剂对其活性进行控制是一种更安全的调控方法。利用指数富集的配体系统进化(SELEX)技术筛选得到的核酸适配体既能有效一直凝血酶活性,又能利用互补序列与适配体杂交形成双链,通过破坏适配体与凝血酶结合域实现快速解毒,从而减少或避免出血风险。然而,核酸适配体在实际使用中受到限制,如核酸序列在体液内稳定性较差、易被降解、易被代谢清除。然而,核酸适配体在实际使用中仍受限制,如核酸序列在体液内稳定性较差、易被降解、易被代谢清除,这限制了其进一步应用。为了提升核酸适配体在活体内的稳定性、实现长循环,已有报道利用纳米颗粒结合核酸适配体实现其“纳米化”,则可以在不影响其活性的基础上提高稳定性,该策略已被用于靶标配体的筛选或检测探针研究,但目前,这种功能化纳米结构用于医学实践的报道还较少。

在纳米医学领域,DNA纳米技术展现了巨大的潜能,其中,DNA折纸技术(DNA origami)作为一种独特的DNA自组装技术,近年来获得了广泛关注。DNA纳米材料具有结构精确可控、易于化学修饰、生物可降解等特点,在药物靶向运输、可控释放、多种药物协同运输治疗、智能药物体系构建等方面具有广阔的应用前景。在已有研究基础上,作者设计制备出一种DNA折纸纳米结构,通过引导控制抗凝核酸适配体的排布,构建获得一种稳定、高效、安全、可快速解毒的纳米抗凝剂。

作者利用DNA折纸技术获得长方形纳米结构,该纳米结构表面所有位点和序列均经过预先设计。通过位点控制,能够将凝血酶核酸适配体杂交组装到纳米结构表面形成阵列,适配体的种类、位点分布和密度均可调整。这种纳米抗凝剂能够有效识别结合凝血酶,稳定抑制凝血酶的活性而产生抗凝血的效果。同时,可通过适配体互补链的加入,抑制适配体与凝血酶的结合,快速解毒而恢复凝血酶功能。由于是纳米级抗凝剂,其尺寸和分子量相较于核酸适配体本身均有明显增加,在活体具有更长的存留时间。研究表明,在凝血酶/纤维蛋白原混合溶液、小鼠血浆、人血浆/全血、小鼠活体中,这种DNA纳米抗凝剂均显示出其良好的抗凝性能与快速解毒的效果。

之后,作者将DNA纳米抗凝剂用于体外透析环路模型中,纳米抗凝剂也展现出良好的抗凝特性,有效抑制了环路中血凝块的形成。这种由生物大分子构成、具有良好生物相容性的DNA纳米结构,为构建安全、可程序化设计的纳米抗凝剂提供了新策略。

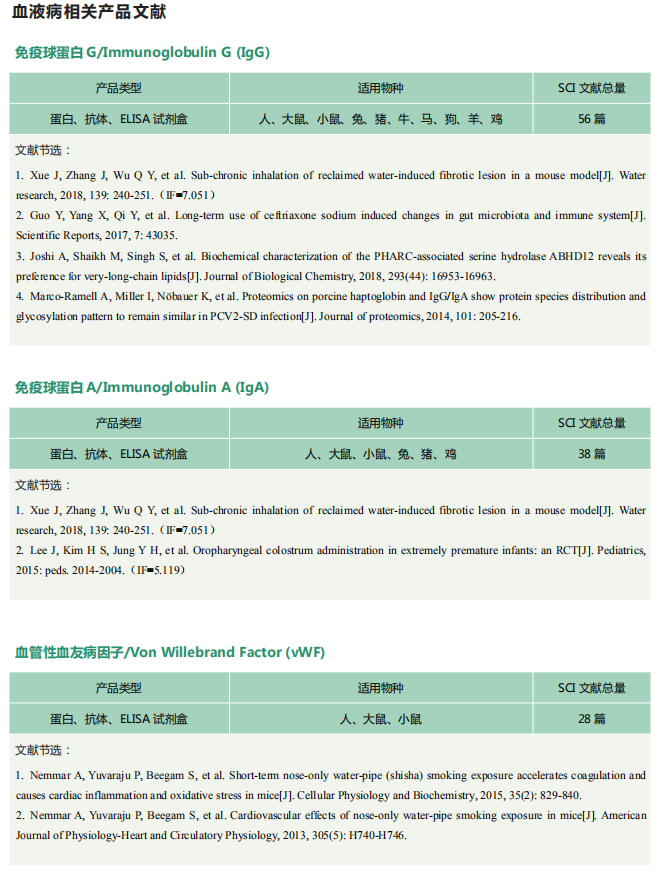

血液病

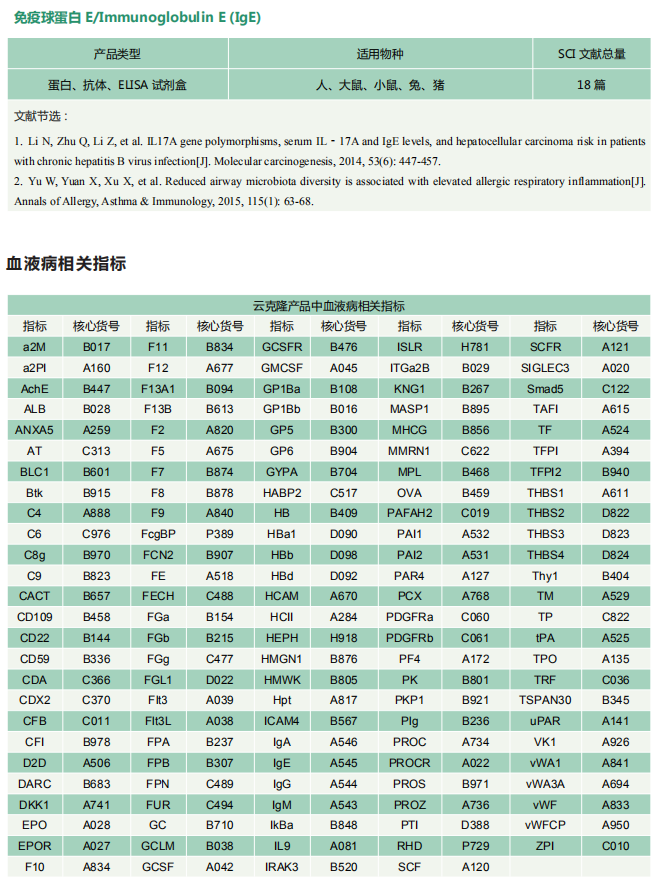

血液病是原发于造血系统的疾病,或影响造血系统伴发血液异常改变,以贫血、出血、发热为特征的疾病。造血系统包括血液、骨髓单核一巨噬细胞系统和淋巴组织,凡涉及造血系统病理、生理,并以其为主要表现的疾病,都属于血液病范畴。血液病临床分为三大类型:红细胞疾病、白细胞疾病、出血和血栓性疾病。临床上常见的疾病有白血病、再生障碍性贫血、骨髓增生异常综合症、血小板减少症、多发性骨髓瘤、淋巴瘤、骨骼纤维化、血友病、地中海贫血等。引起血液病的因素很多,诸如:化学因素、物理因素、生物因素、遗传、免疫、污染等,都可以成为血液病发病的诱因或直接原因,由于这些原因很多是近几十年现代工业的产物,从而使血液病的发病率有逐年增高的趋势,可以说,血液病是一种现代病。以往的血液病的检测往往通过常规生化指标,活体镜检等进行,随着人们对发病机理的深入探索,一些与疾病相关的指标被提出来,作为疾病诊断新的证据。比如:红细胞生成素(EPO)、铁蛋白(FE)、血管性血友病因子(vWF)、血栓调节蛋白(TM)以及凝血因子系列等。

云克隆提供血液病相关的多种指标蛋白、抗体以及ELISA试剂盒产品,广泛的应用于人、小鼠、大鼠、猪、羊等多个物种的检测。目前客户使用云克隆血液病相关指标产品发表的SCI文献已超过520篇。